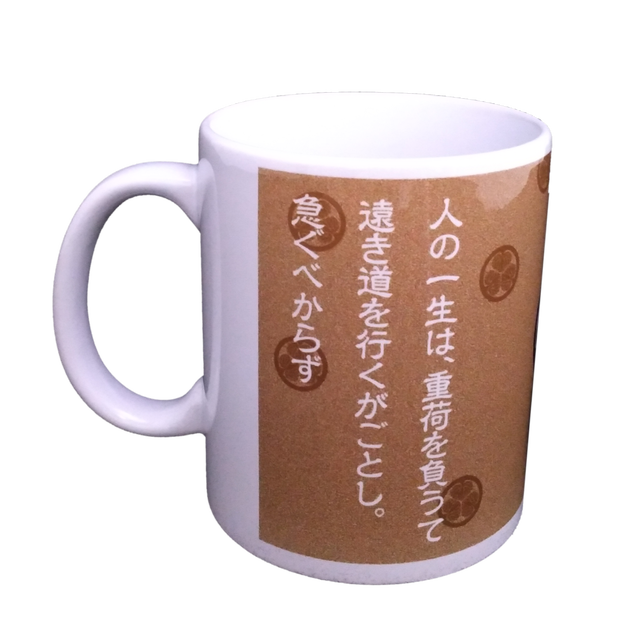

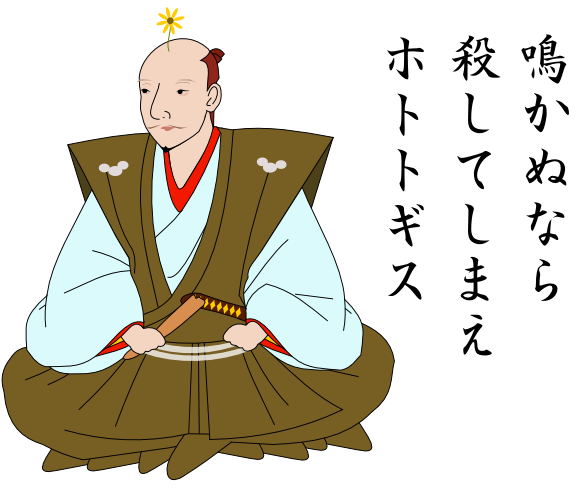

改めて家康の偉大さを知り、僕の人生まで変えてしまったのがこの『徳川家康』です。 大河ドラマ 『草燃える』 源頼朝から始まる源氏3代の鎌倉幕府樹立、承久の乱までを描き、最後は北条家による鎌倉幕府が朝廷軍に圧勝し、執権政治が確立する。ならぬ堪忍をするのが堪忍と心得て我慢しなさい。これが身を保つ第一の策だ、 この事を心得て世渡りをしていけば永く身は安全だ。 いかりは敵と思へ 怒りたい事も時々あるが、決しておこるな、いかりは百失あっても一得もないのみならず 徳川家康「鳴かぬなら、鳴くまで待とうホトトギス」 豊臣秀吉「鳴かぬなら、鳴かせてみようホトトギス」 織田信長「鳴かぬなら、殺してしまえホトトギス」 自分は徳川家康の考えが好

徳川家康の死因がフグの毒って本当 鯛の天ぷらや胃がん説についても イマホノブログ

徳川 家康 鳴か ぬ なら

徳川 家康 鳴か ぬ なら-〈鳴かぬなら~〉信長、秀吉、家康とホトトギスの歌に秘められた「徳川史観」の印象操作麒麟がくる 満喫リポート 1/12(火) 1104 配信 16 徳川家康は幕府を安定化させ平和の基礎を作った。から。 65才 東京都 既婚 男性 織田信長なら新しいことを始めてくれるから。駄目なものはバッサリきりすてるので、大混乱しそうな気がしますが。明智光秀は用意周到そうです。

平和な社会の仕組みを設計した武将兼政治家 株式会社コンパス ポイント 広告 フーガブックス Chinoma

鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス by 徳川家康 この三句はよく知られていますが、他に、 鳴かぬなら逃がしてしまえホトトギス by 前田利家 鳴かぬなら 鳥屋へやれよホトトギス by 徳川家斉 ・・というのが あったりします。 本当はどの様な人物だっ歌に見る戦国期/俚諺・俚謡・連歌編 啼かぬなら 殺してしまえ ホトトギス 啼かぬなら 啼かせてみしょう ホトトギス 啼かぬなら 啼くまで待とう ホトトギス これは説明の必要がないくらい有名な、戦国三英傑の性格を表した歌である。 信長の良く言え徳川家康(1) 出生乱離の巻 660円(税込) 竹千代(家康)が生まれた年、信玄は22歳、謙信は13歳、信長は9歳であった。 動乱期の英傑が天下制覇の夢を抱くさなかの誕生。 それは弱小松平党にとっては希望の星であった――剛毅と希望を兼ね備えて泰平

徳川家康「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス」 投稿日: 19年11月18日 1 : 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします :(土) IDUgg3ibsta 鳴かぬなら鳴くまで待つよ郭公 徳川家康 この後に二首を添える。これは憚るところがある上に、元より仮託のことだから、作家を記せない。 鳴かぬなら鳥屋へやれよほとゝぎす 鳴かぬなら貰っておけよほとゝぎす 松浦静山の甲子夜話(訳文は筆者)鳴かぬなら 鳴くまで待とう 郭公(ほととぎす)徳川家康 甲子夜話(11~1841年)よりも、若干、古い、根岸鎮衛(佐渡奉行)が記した雑話集『耳袋』(1784~1814年) に、 連歌其心自然に顕れるる事いまだ郭公を聞ずとの物語出けるに (連歌には、詠み人の心が、自然と、反映されることで、まだ、ホトトギスの鳴き声を聞いていないんだよね~という話題が出た

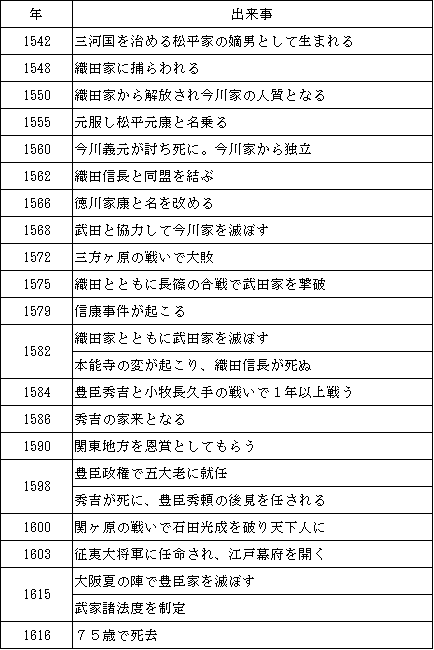

徳川家康 (1543年 1616年) とくがわ いえやす、戦国・安土桃山時代から江戸時代初期の武将、征夷大将軍。 此城ハ太閤日本の人数を集め石積に被成候、自然の事出来候て鉄炮の玉に事かき候はヽ、本丸天守に金銀入置候、取出し玉に鋳て打れよ、 『慶長年間卜斎記』 徳川家康と江戸幕府。 「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」の意味とは? 1603年2月12日、徳川家康が江戸に幕府を開いた。 1600年に関ケ原の合戦で石田三成を下し、1615年の大坂夏の陣で豊臣家を滅ぼすと、徳川家が政権を取り、江戸幕府が始まる秀吉「鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス」 家康「鳴かぬなら鳴くまでまとうホトトギス」 信長は短気ではげしい気性、秀吉は工夫をこらすタイプ、家康はがまん強い性格だったといわれているが、本当にそうなのだろうか? 資料をたんねんに調べていると、三人の意外な性格が見えてきた! 日本人ならだれもが知っている三人の意外な性格は、「コミック版

三成コラム 秒速で1億円稼ぐ武将 石田三成 石田三成 滋賀県 ポータルサイト

鳴かぬならに続く言葉と作者 殺してみせようホトトギス 名言 格言に刺激を受けるならuranaru

徳川家康 "鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス"はホント? と教えられました。 戦国時代の後半に活躍した歴史上著名なこの天下人3名が、なぜか 3名とも今の愛知県の出身 (信長ー名古屋市中区、秀吉ー名古屋市中村区、家康ー愛知県岡崎市)なのチャンスがめぐってくるまで辛抱強く待つ 態度 を表すことば。 由来 「 甲子夜話 ―五三」に出て来る、徳川家康の人柄をたとえた句、「なかぬなら 鳴 なく まで 待 まて よ 時 鳥 ほととぎす 」から。 織田信長 は「なかぬなら殺してしまえ時鳥」、 豊臣秀吉 は「鳴かずともなかして見しょう時鳥」とたとえられています。 出典 故事成語を知る辞典故事成語を徳川家康鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス 出典画像Wikipedia 徳川家康の俳句は、 "鳴くまで待とう" と、家康の不運なことがあっても、天下を取るまではひたすら耐えて待つという忍耐の強い性格が表されています。

現代に通じるエピソード 鳴かないホトトギスをどうするかは自分次第 ウラスピナビ

東照神君とは 社会の人気 最新記事を集めました はてな

徳川家康(23) 蕭風城の巻 660円(税込) 大久保長安の遺した不思議な連判状は何を意味するのか。 やはり大坂は討たねばならないのか。 しかし家康の願いは豊臣家存続にある。 そのためには戦(いくさ)の回避と大坂開城が必要絶対条件だった徳川 家康(とくがわ いえやす、旧字体: 德川 家康 )は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・戦国大名 ・天下人。安祥松平家9代当主で徳川家や徳川将軍家、御三家の始祖。旧称は松平 元康(まつだいら もとやす)。

No 0214 徳川家康 Sacsac Cookie Cutter Museum

Q Tbn And9gcrkn9zzjlhnjix E8nl Eviejtury38qtc47ks9yc Usqp Cau

徳川家康の死因がフグの毒って本当 鯛の天ぷらや胃がん説についても イマホノブログ

天下を取りました 鳴かぬなら 理由 わけ を聞かせて ホトトギス えのキングのブログ

戦国武将に例えた4つのタイプ 中学受験 入試情報なら中学受験クリニック

徳川家康の年表 どんな出来事があった 中学生向けに簡単に解説 社スタ

平和な社会の仕組みを設計した武将兼政治家 株式会社コンパス ポイント 広告 フーガブックス Chinoma

歴史に学ぶ 算命学 歳位 仙上真也 仙上算命学

新天地 開闢 集団 開闢 歌詞 共有 115筆相關歌詞 Amp Petmd Com

徳川家康の性格 我慢の連続から得た天下統一に学ぶこと Youtube

歴マグ 戦国時代 徳川家康 Chupro チュプロ 古墳グッズ エジプトグッズ 弥生グッズ 博物館

徳川家康の性格 特徴 趣味 嗜好や女性関係などの雑学的プロフィール

鳴かぬなら ググってみようホトトギス 花 ひろば 仁智会

鳴くまで待とう時鳥 の意味と使い方の例文 語源由来 英語訳 ことわざ 慣用句の百科事典

織田信長ってこんな人 私が見た信長の性格と人柄 Byルイス フロイス 大河ドラマ セレクト日本史

徳川家康とはどんな人物 簡単に説明 完全版まとめ 歴史上の人物 Com

徳川家康の性格を表すホトトギスの句 詳しくブログ

歴マグ 戦国時代 織田信長 Chupro チュプロ 古墳グッズ エジプトグッズ 弥生グッズ 博物館

徳川家康の性格は 簡単なエピソードとともにご紹介 歴史上の人物 Com

Ot学生 戦国大名に学ぶ学生指導のホトトギス 実習 Ottottoブログ

鳴かぬなら どうでもいいや ほととぎす 面白文字デザイン 漢字おもしろ 和風 ユーモア ジョーク デザインtシャツ通販 Tシャツトリニティ

信長の野望 俺たちの戦国 S Recent Tweets 1 Whotwi Graphical Twitter Analysis

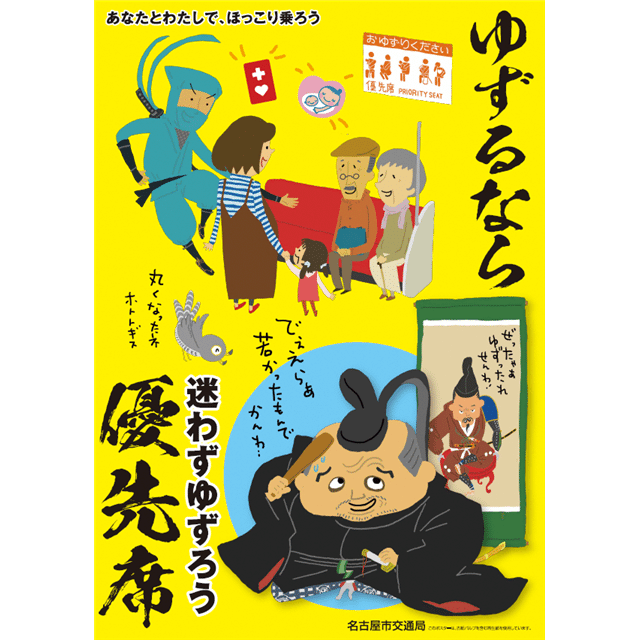

まとめ 徳川家康の広告をまとめてみたら 戦国大名の地元ミスマッチが見えてきた Ad Publicity Note

歴マグ 戦国時代 織田信長 Chupro チュプロ 古墳グッズ エジプトグッズ 弥生グッズ 博物館

中学 高校受験 社会の歴史 江戸時代前半のポイント 市販教材で塾なし受験

徳川将軍家 全15人の性格 特徴 趣味 嗜好などをまとめた雑学的プロフィール

徳川家康の性格 特徴 趣味 嗜好や女性関係などの雑学的プロフィール

1

Q Tbn And9gcq1yyfdpx4fqwvo4ocah6150wou1xzyraquaiey1zm Usqp Cau

歴マグ 戦国時代 徳川家康 Chupro チュプロ 古墳グッズ エジプトグッズ 弥生グッズ 博物館

意外 信長 秀吉 家康の本当の性格とは 出陣 歴史ワールド ポプラ社

徳川家康の性格 特徴 趣味 嗜好や女性関係などの雑学的プロフィール

豊臣秀吉の性格を簡単に解説 歴史上の人物 Com

第一回 将軍直伝の寺子屋 儂 徳川家康の一生を語ろうぞ 前編 名古屋おもてなし武将隊ブログ

歴史に学ぶ 算命学 歳位 仙上真也 仙上算命学

歴史に学ぶ 算命学 歳位 仙上真也 仙上算命学

無料ダウンロード 徳川 家康 イラスト 8185

49 愛知県 愛知県岡崎市の観光推進課に 家康公係 が誕生 の巻 週刊なるほど ニッポン ニッポン放送 ラジオam1242 Fm93

信長の野望 俺たちの戦国 S Recent Tweets 1 Whotwi Graphical Twitter Analysis

徳川将軍家 全15人の性格 特徴 趣味 嗜好などをまとめた雑学的プロフィール

Search Q E8 B1 8a E8 87 A3 E7 80 E5 90 Tbm Isch

武田信玄と澤崎柚希 武田信玄 本人 Note

徳川家康の性格 特徴 趣味 嗜好や女性関係などの雑学的プロフィール

日光東照宮 陽明門が完成 ねことねずみがモヤモヤ話へ

関ケ原東軍大将徳川家康公の鷹狩健康法とは 東金御殿で宿泊

出来役紹介 戦国花札

Y8jwb3fsa0346bwq3atxzab5s Com Oda Nobunaga Igainaitimen

鳴かぬなら鳴くまでまとうホトトギス 徳川家康 戦国武将 名言 歴史 社会 天下 戦乱 歴女 武者 鎧兜 Tシャツ デザインtシャツ通販 Tシャツトリニティ

無料ダウンロード 徳川 家康 イラスト 8185

不如帰 ホトトギス 章詳細 Monogatary Com

徳川家のタブー 家康と信康 鬱でpunkなブログ

戦国武将から生き方のヒントを得る 徳川家康編 道しるべ

無料ダウンロード 徳川 家康 イラスト 8185

Swiftでcsvを扱う Yoshiislandblog Net

三成コラム 秒速で1億円稼ぐ武将 石田三成 石田三成 滋賀県 ポータルサイト

明智光秀 鳴かぬなら 私が泣こう ほととぎす Iq

是非に及ばず エンカレッジ塾長ブログ

今年の大河ドラマの主人公明智光秀は今風に言う 一発屋 仕事も恋愛も人間力とコミュニケーション力があればうまくいく

ホトトギス 戦国四武将 イッチーの世界

徳川家 と 徳川家康

不動産に関する相続の問題は奈良市にある東税理士事務所にて解決を

鳴かぬなら鳴くまで待とう 鳴かせてみせよう 殺してしまえ ホトトギス ストロークとディス コミュニケーション

ホトトギスと徳川家康のイラスト かわいいフリー素材集 いらすとや

中学 高校受験 社会の歴史 江戸時代前半のポイント 市販教材で塾なし受験

徳川家康の性格は 簡単なエピソードとともにご紹介 歴史上の人物 Com

ほととぎす 中学生のための よくわかる歴史

ゆるキャラグランプリ優勝は浜松市の出世大名家康くん 出世欲すごすぎない Natural Feelings

めざまし 物語詳細 Monogatary Com

鳴かぬならふたつに裂こうホトとギス デザインtシャツ通販 Tシャツトリニティ

不動産に関する相続の問題は奈良市にある東税理士事務所にて解決を

Ot学生 戦国大名に学ぶ学生指導のホトトギス 実習 Ottottoブログ

季節の歌 こっとりかけたか

信長の野望 俺たちの戦国 のニュース 最新つぶやきまとめ Iphoneアプリ ページ2 Applion

歴マグ 戦国時代 徳川家康 Chupro チュプロ 古墳グッズ エジプトグッズ 弥生グッズ 博物館

徳川家康の名言からの学び 運を待つ生き方

No 0214 徳川家康 Sacsac Cookie Cutter Museum

ホトトギス Wikiwand

歴マグ 戦国時代 織田信長 Chupro チュプロ 古墳グッズ エジプトグッズ 弥生グッズ 博物館

麒麟がくる 剣術の流行 剣術 剣道 子育てヒロシのオフィシャルブログ

2ページ目 鳴かぬならに続く言葉と作者 殺してみせようホトトギス 名言 格言に刺激を受けるならuranaru

徳川家康の簡単略年表

鳴かぬなら鳴くまで待とう 鳴かせてみせよう 殺してしまえ ホトトギス ストロークとディス コミュニケーション

B 歴史学者 殺してしまえホトトギスは家康 信長は鳴かぬならそれでもいいよホトトギス なんj歴史部 2ch歴史まとめブログ

The Warrior Leaders Of The Warring States Era Learn Japanese Online Free Lessons Makoto Membership

楽園ハワイの横顔 歴史旅 第1回 南の楽園ハワイの戦国武将 カメハメハ大王とハワイ王国 前編 好奇心で旅する海外 歴史の時間 クラブログ スタッフブログ クラブツーリズム

天下を取りました 鳴かぬなら 理由 わけ を聞かせて ホトトギス えのキングのブログ

徳川家康の性格 特徴 趣味 嗜好や女性関係などの雑学的プロフィール

クイズ History Quizizz

名言 歴史に残る言葉 武将達の金言と時代を写す名風刺 Guidoor Media ガイドアメディア

戦国時代 なんj歴史部 2ch歴史まとめブログ

徳川家のタブー 家康と信康 鬱でpunkなブログ

Bar ともに 自分を労わるひとときを 活動報告 Wonderfly Ana Crowdfunding

徳川家康の性格は 簡単なエピソードとともにご紹介 歴史上の人物 Com

戦国武将に例えた4つのタイプ 中学受験 入試情報なら中学受験クリニック

ホトトギス フィリピンパブ マリポーサ

武将の名言や四字熟語から現代の私たちが学べることを紹介します これちょっと気になる

今年の大河ドラマの主人公明智光秀は今風に言う 一発屋 仕事も恋愛も人間力とコミュニケーション力があればうまくいく

ほととぎす 中学生のための よくわかる歴史

徳川家のタブー 家康と信康 鬱でpunkなブログ

中学 高校受験 社会の歴史 江戸時代前半のポイント 市販教材で塾なし受験

0 件のコメント:

コメントを投稿